Newsweek ha pubblicato il viaggio di un giornalista sulla tomba del bisnonno bergamasco morto in trincea nella Grande Guerra, sulle Alpi Orientali

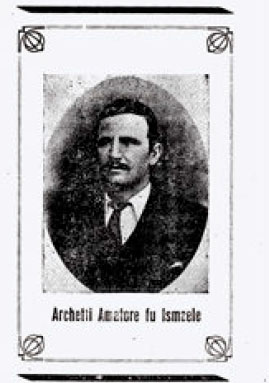

E' il gandinese Amatore Archetti, il cui nome è inciso sulle lapidi in piazza

Pubblicato da:

Data pubblicazione:

Categoria contenuto:

Letture:

È una fredda mattina a 1.700 metri sulle Alpi Orientali. Perso nella nebbia, all’umido tra le rocce appena sotto la cima del Monte ukla, mi trovo in uno dei luoghi delle battaglie più feroci della Prima Guerra Mondiale. Sono passati cent’anni dall’inizio della guerra che doveva mettere fine alle guerre, e allora quassù c’era il mio bisnonno, il sergente Amatore Archetti del Quinto Reggimento Alpini dell’esercito italiano. Così in alto sul ukla non ci arrivò mai: fu ucciso in combattimento appena qui sotto, l’11 maggio del 1916, il giorno in cui i suoi compagni riprendevano la cima agli austriaci.

Era uno dei dieci milioni di soldati morti nella guerra cominciata un secolo fa, il 28 luglio del 1914. Suo cognato, il caporale di artiglieria Giovanni Maria Rottigni, morì nell’ottobre successivo, ucciso da una granata austriaca in una trincea sul San Michele, un’ottantina di chilometri a sud. Sul Monte ukla, in quella che oggi è la linda e pacifica Slovenia, la Prima Guerra Mondiale sembra ancora vicina abbastanza da toccarla. La valle del fiume, di un azzurro impossibile, è diventata un paradiso per canoisti e sport invernali, ma campi e giardini rigurgitano ancora granate, elmetti, caricatori.

A un orecchio italiano, il nome stesso del fiume ha il suono del terrore: Isonzo, una parola che porta lo stesso peso di Iwo Jima per gli americani, o Verdun per i francesi. La maggioranza dei seicentomila soldati italiani morti nella guerra è rimasta qui, nelle dodici Battaglie dell’Isonzo combattute tra il 1915 e il 1917. Un secolo dopo sono qui a cercare la loro memoria, insieme ai resti di una storia che l’Italia ha in gran parte rifiutato. Il paese non ha ancora fatto i conti del tutto con l’eredità dell’unica guerra su larga scala che ha vinto. Rapita dal fascismo e trasformata nel simbolo di un nazionalismo aggressivo (un giovane Benito Mussolini combatté proprio su questa montagna, lasciando menzione nel suo diario del gelo del ukla), la Grande Guerra è stata innominabile per decenni. La guerra più sanguinosa della storia italiana, che ha ucciso il doppio dei soldati della Seconda, è stata a lungo condannata dai suoi aspetti nazionalistici a essere un argomento quasi tabù per molti italiani, piuttosto che memoria venerata. In famiglia si parlava di rado del bisnonno morto in quella guerra. I suoi figli - mia nonna e il mio prozio - non andarono mai in visita al sacrario dove riposa, né seppero mai dove fosse, fino a decenni dopo, quando mio padre lo ritrovò esaminando carteggi militari.

La bisnonna Bettina, che aveva perso un marito oltre che un fratello, morì prima che io fossi abbastanza grande da chiederle di quegli anni. Ma finalmente, grazie al centenario, oggi si può davvero parlare della Grande Guerra. «Oggi c’è un grande ritorno di memoria su queste cose», dice Paolo Rumiz, scrittore e giornalista italiano che della Grande Guerra ha scritto moltissimo. Suo nonno ha combattuto dall’altra parte, per gli austriaci, un caso non insolito da queste parti, dove l’Italia, l’Austria e la Jugoslavia si sono strappate a vicenda pezzi di quest’angolo d’Europa e molte famiglie hanno cambiato nazionalità più di una volta. In italiano c’è un espressione per indicare una sconfitta disastrosa: E’ stata una Caporetto. Caporetto è un paesello proprio qui, appena a sud del ukla, dove l’esercito italiano fu messo in rotta alla fine del 1917, per poi finire un anno dopo col vincere la guerra. Oggi è la Kobarid slovena, dove il sacrario di guerra italiano ospita i resti di settemila soldati.

Il bisnonno Amatore è tra loro.

Le lettere che mandava a casa, raccolte in un album dal figlio che non conobbe mai, descrivono perfettamente il paesaggio. Le fortificazioni dove si riparava dal fuoco austriaco sono ancora qui, scavate nella montagna. «Siamo addetti ai lavori di trinceramento che si eseguono di notte e di giorno si riposa forzatamente in qualche galleria al riparo dei tiri dell’artiglieria nemica», scriveva. Ora sono dei buchi freddi e umidi. Chissà cosa devono essere state, in inverno. Sulla montagna siamo in tre: suo nipote Franco, mio padre Silvio, e io. Saliamo con cautela. Siamo tutti esperti, ma il filo spinato che fermava gli assalti nemici cent’anni fa è ancora lì, arrugginito ma sempre pericoloso per chi si distrae.

Tra le pietre riposano, vuote, le latte di stagno delle razioni da campo di allora. Sopra di noi, i corvi ricordano che un tempo la padrona di questa montagna era la morte. E sotto di noi nel paese di Bovec i suoi strumenti sono ovunque, appena coperti dalla superficie idilliaca di un grazioso borgo alpino. Il padrone del nostro albergo ci mostra le granate esplose e i caricatori ancora intatti che ha trovato in giardino. Il suo vicino, racconta, ha dovuto chiamare l’esercito quando ha scoperto sette bombe a mano inesplose mentre faceva degli scavi sul suo terreno. «Qui la storia è un fatto geologico », dice Rumiz.

Ma nel 1916, nessuna descrizione di come stavano davvero le cose al fronte sarebbe sopravvissuta alla censura militare. Il bisnonno ci provava comunque. «Abbiamo le trincee vicinissime, in certi punti siamo a distanza di pochi metri, e in tutti i momenti si aspetta l’ordine dell’assalto alle posizioni sovrastanti occupate dai nemici, e ciò si aspetta con ansia per più motivi, perché presentemente abbiamo perdite senza alcun progresso», scriveva in marzo, aggiungendo più sotto «la vita è indescrivibile». A 35 anni, era un vecchio rispetto a quasi tutti i suoi commilitoni. Ma sapeva sciare, e fu richiamato come istruttore degli skiatori, come si diceva allora, degli Alpini. L’ultima lettera, datata 5 maggio 1916, la scrisse al fratello Giobbe: «nella speranza di un cambio, che spero fra giorni, per avere qualche giorno di riposo e pulirci degli insetti che ci tormentano ».

La guerra che combatteva era, letteralmente, in salita. Sul fronte dell’Isonzo dal 1915 fino alla fine -- l’Italia entrò in guerra un anno dopo le altre potenze europee -- gli italiani ebbero il doppio dei morti degli austriaci. «Era un incubo », dice Rumiz. «Sempre in salita, con l’eco terribile dell’artiglieria », ogni cannonata ripetuta dai fianchi aspri delle montagne nelle valli strette. Dai tempi delle battaglie sul ukla, l’Europa ne ha fatta di strada. Oggi è un’unione pacifica di cinquecento milioni di persone che non controlla neppure più i passaporti ai suoi confini. Alla frontiera dove i nostri avi combattevano ferocemente per ogni centimetro di suolo, noi passiamo senza fermarci, senza nemmeno un cenno dalle guardie slovene. Da questo confine passava anche il fronte della guerra fredda: di qua i comunisti jugoslavi a est del filo spinato, di là l’Italia e la Nato a ovest, su una frontiera che aveva visto guerre da quando ci passò Attila che puntava su Roma. Scendendo oggi lungo il fronte dell’Isonzo verso l’Adriatico, si ha la sensazione che i conflitti in ebollizione a est del fiume potrebbero arrivare facilmente fino a qui. I titoli dei giornali sloveni e italiani parlavano delle elezioni per il parlamento europeo, che hanno visto il successo in tutto il continente di una destra xenofoba.

La guerra civile, sempre in bilico, in Ucraina qui fa un’eco rumorosa, vicina com’è, dalla parte opposta della pianura centroeuropea, al confine dell’impero austroungarico cancellato dalla Grande Guerra. «Rivedo l’incoscienza dei nottambuli », dice Rumiz, citando un celebre titolo sulle origini della guerra. «Non hanno capito», afferma dell’Europa di oggi quando ci sediamo a parlare in un caffè di Trieste, la città portuale dell’impero. Presa dagli italiani nel 1918, perduta con la Seconda Guerra, ripresa nel ’54: sono poche le città in Europa a portare una testimonianza così forte della pazzia del continente nel ventesimo secolo. «I Balcani, l’Ucraina, il Nord Africa, la Catalogna… conflitti che sono spesso sulle stesse linee di faglia del 1914» dice Rumiz. Ma l’Unione il centenario lo ignora: «Bruxelles latita perché teme la suscettibilità delle nazioni ».

Delle guerre della porta accanto, nella ex Jugoslavia, Rumiz è un esperto. Le ossa dei morti che ha visto a Srebrenica in Bosnia gli xenoforicordano quelle dei soldati italiani e austriaci che ogni tanto affiorano, ancora, qui intorno. Nei mesi scorsi ha compiuto un lungo giro sui fronti della Prima guerra, a raccontarne la memoria per il quotidiano italiano «La Repubblica », e il messaggio che ne riporta non è incoraggiante. «La pace non sta scritta nel nostro Dna», dice.

Ma nella quiete di un pomeriggio, vedere il nome del mio bisnonno inciso sulla pietra del sacrario di Caporetto non evoca sentimenti guerreschi. All’ingresso del mausoleo c’è un cartello messo dagli sloveni, che la guerra la conoscono bene, paese nato da una guerra civile. Porta una colomba stilizzata, come gli altri cartelli che si trovano lungo tutti i sentieri dove un tempo battevano gli scarponi dei soldati. Le storie che raccontano sono sanguinose oltre ogni dire, ma il nome sloveno che portano parla di qualcos’altro. Pot miru, dicono: il sentiero della pace.

Il sergente fu colpito alla testa del plotone

Amatore Archetti era nato a Gandino nel 1881

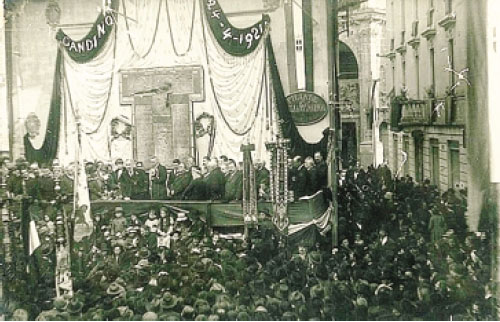

Il nome dei caduti sulla pietra davanti al municipio

Un lungo filo sottile, a tratti spinato, che unisce l’Italia, i monti sloveni e… Gli Stati Uniti: l’abominevole tragedia della Prima Guerra Mondiale, ad un secolo di distanza dal suo inizio, unisce ancor oggi luoghi e generazioni. La storia di Amatore Archetti, nato a Gandino nel 1881 e sergente del V reggimento Alpini quando trovò la morte al fronte nel 1916, è al centro del ricordo (pubblicato in queste pagine) che il pronipote Alberto Riva ha dedicato al bisnonno sull’edizione online di« Newsweek», prestigiosa rivista statunitense. I nomi di Amatore Archetti e quello del cognato Giovanni Maria Rottigni (pure ricordato nell’articolo) sono incisi a Gandino sulle lapidi a ricordo dei caduti poste sulla facciata del Salone della Valle, in Piazza Vittorio Veneto.

Gandino non ha mai dimenticato i suoi caduti e molte furono le iniziative in loro onore negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra. Una di queste, assolutamente originale, fu attivata dall’allora vicario don Paolo Bonzi, attraverso il notiziario parrocchiale «La Val Gandino», che negli ultimi mesi ha festeggiato il secolo di vita. «Con mezzi di fortuna e certosine ricerche – conferma lo storico Iko Colombi – la tipografia dell’Oratorio diede alle stampe nel 1920 un libretto di un centinaio di pagine: in ciascuna di esse c’era la fotografia e la storia di ogni soldato caduto, in ordine alfabetico ». Amatore Archetti fu il primo di quel triste album, carico di storie strazianti. Un esempio quella della famiglia di Campana Antonio di Cirano: il 10 febbraio 1917 morì, per malaria in un ospedale da campo, il figlio Pietro. L’anno successivo morì al fronte il secondogenito Luigi e nel 1919, a guerra ormai finita, morì a Fiume dove era ricoverato anche Ernesto Danesi, che di Antonio Campana era figlio adottivo.

Amatore Archetti era nato a Gandino il 6 dicembre del 1881, settimo degli otto figli di Lucia Pasini ed Ismaele, detto «Trimagino ». Si sposò nel 1911 con Elisabetta Rottigni, da cui prima di partire per il fronte ebbe 2 figli: Rosa, nel 1913 e Giuseppe Ismaele (nel 1915). Rosa si sposò a Gazzaniga con Francesco Riva. Dal loro matrimonio nacque Silvio che ora ha accompagnato il figlio Alberto Riva (autore dell’articolo di Newsweek) sui luoghi di combattimento. Con loro c’era anche il cugino Franco Archetti, docente alla Statale di Milano, pure nipote del caduto. Amatore Archetti cadde in combattimento l’11 maggio 1916.

La notizia della sua morte arrivò in paese attraverso la lettera di un commilitone, che citava un comunicato del generale Cadorna. Il notiziario locale «La Val Gandino» ne diede dettaglio sul numero del 1 giugno, ricordando come Archetti morì «in testa al suo plotone, che da intrepido animava e spingeva alla lotta». L’articolo ricordava il dolore della vedova e dei due figli, di appena tre e un anno e segnalava come Archetti fosse conosciuto in tutta la valle, in quanto titolare di una segheria a Gromo.

La memoria fotografica di Amatore Archetti fu successivamente pubblicata in prima pagina (insieme ad un altro caduto di Cazzano S.Andrea) su «La Val Gandino» dell’11 giugno 1916.

Giornalista per Cnn

Il papà della Valle Seriana

A firmare l’articolo pubblicato da «Newsweek» è stato Alberto Riva, giornalista italiano che vive negli Stati Uniti. Dal 2012 è caporedattore esteri all’International Business Times, il gruppo che nel 2013 ha acquisito la gloriosa testata «Newsweek». Alberto è nato a Monza nel 1970, da madre senese (Franca Ticci) e padre della Val Seriana.

Il nonno Francesco lavorava a Gazzaniga alla Banca Popolare di Bergamo, mentre la nonna (figlia del caduto Amatore Archetti) insegnava francese. «Sono cresciuto a Milano 2, quella di Berlusconi - dice - ma sono fuggito appena ne ho avuta la chance. Dopo i corsi di Scienze politiche alla Statale, mi sono trasferito a Roma, dove collaboravo all’agenzia Asca. Mi sentivo a mio agio con i colleghi di Reuters, Bloomberg e AP, che lavoravano in un modo diversissimo rispetto a noi cronisti delle agenzie italiane. Così quando Cnn ha deciso di aprire a metà con “Espresso-Repubblica” un sito in italiano nel 2000, ho mandato un curriculum e mi hanno preso.

Mi hanno quasi subito spedito ad Atlanta: lavorare alla Cnn era il mio sogno da ragazzo, quando vedevo i loro inviati alla guerra del Golfo e mi dicevo che un giorno ci sarei andato io». Il riassetto societario di Cnn, porta Riva nel 2005 a New York, per fare il producer dei notiziari del mattino su Bloomberg Radio, fino al 2009. «Poi – aggiunge - sono passato per un annetto ad “America 24”, sorella on line del “Sole 24 Ore”, seguendo fra gli altri anche il presidente Obama e l’ad di Fiat Sergio Marchionne».

Ora il ruolo di responsabilità agli esteri dell’International Business Times, che on line vanta 20 milioni di pagine viste al mese. «Gestisco una redazione – conclude Riva - con dei ragazzi bravissimi, che mi hanno fatto rinascere la fiducia nel futuro del nostro mestiere, e appena posso scrivo per “Newsweek”, come appunto per il pezzo sulla guerra del bisnonno. Ho sposato una collega americana che nel frattempo ha lasciato il giornalismo, comprato casa a Brooklyn e messo giù la tenda qui, definitivamente.

Mi mancano moltissimo i luoghi dei miei avi dove ho imparato ad andare in montagna. New York è un bel posto ma la Presolana, il Pizzo del Diavolo e il Coca non li ha».